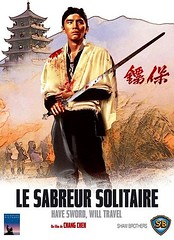

Un film de Chang Cheh

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Déambulant dans la campagne chinoise, approchant par nécessité deux camps opposés, la démarche du sabreur solitaire épouse celle de l’homme sans nom dans Pour une poignée de dollars (Sergio Leone, 1964), même s’il n’est pas guidé par l’appât du gain. Cette attitude, ainsi que la nature même du personnage est directement influencé par les westerns italiens de Leone, Le sabreur solitaire en proposant sa propre lecture. Sa réserve et son talent martial, jaillissant en un éclair, ne peut que mettre tout le monde d’accord (les personnages comme le spectateur). Doté d’une gestuelle fine, coulée, mais sans arabesques inutiles, David Chiang esquisse un personnage fort, bluffant mais pas flamboyant : rentré, tout en intériorité, le visage souvent crispé voire neutre, il serait presque désincarné sans la tendresse qu’il prodigue à son cheval, un excellent animal qui dénote avec son rang social tout en révélant son véritable potentiel, une position sociale fantôme qui transparaît lorsqu’il combat. Ainsi, le chef du clan des bad guys (l’éternel Ku Feng) lui fera remarquer qu’il ne comprend pas sa situation de pauvre hère, lui qui est si doué et pourrait en tirer autrement plus de profit. Son honnêteté, qui justifie cet écart, en fait un personnage incorruptible, mais désigne bien dans le sous-texte que seuls les voleurs et les brutes font du profit et deviennent importants. Facile, mais bien amené par l’interprétation de David Chiang, excellente.

Les affrontements, nombreux, sont filmés énergiquement, flots d’hémoglobine généreux compris. On retiendra surtout la bataille finale, dans une tour à sept étages, chaque niveau dissimulant une horde de guerriers aux armes variées ; le principe sera repris dans l’inachevé Le jeu de la mort (Robert Clouse, 1978), le dernier film de Bruce Lee.

Film séminal de Chang Cheh, Le sabreur solitaire contient en germes tout un pan de la carrière prolifique du réalisateur (allant jusqu’à tourner 9 films par an !). Une découverte qui s’imposait.

shaw brothers - Page 2

-

Ciné d'Asie : Le sabreur solitaire (1969)

-

Ciné d'Asie : Vengeance (1970)

Un film de Chang Cheh

Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.

Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.Un opéra sert de lien entre les deux personnages de Ti Lung (le frère assassiné) et David Chiang : ils sont acteurs et jouent dans les mêmes spectacles, le film étant ponctué de scènes sublimes tournées au ralenti, dont les plans fixes clashent avec les mouvements heurtés des combats auquel se livre David Chiang, véritable ange vengeur. Le théâtre donne une tonalité dramatique qui ne s’éloigne pas tant que cela des tragédies grecques. Les affaires qui se jouent ont tout de l’intrigue politique et des jeux d’influence, qui voueront tout ce petit monde à la mort. Auparavant metteur en scène de théâtre, Chang Cheh s’est servi ici de son bagage technique et nous offre un de ses films les plus personnels.

Ti Lung et David Chiang constituent le duo qui prévaut souvent dans les films de Chang Cheh (La Rage du Tigre, 1971, Le sabreur solitaire, 1969) : deux figures photogéniques, qui promeuvent l’idéal d’une amitié entre hommes où la femme n’a pas sa place. L’attention du réalisateur, tout entière dévoué au personnage sombre de David Chiang, traite le personnage comme une figure démiurgique qui prend la place de la justice. Les habits de Chiang le placent déjà bien au-dessus des autres, toujours sans une tâche, de plus toujours coiffé au millimètre ; il inspire le respect.

Se déroulant dans les années 20, le film offre un tableau d’une rare violence (le meurtre de Ti Lung, cruel au possible, le spectateur étant pris comme le personnage d’un tangible sentiment d’incompréhension, de rare et d’injustice), qui s’oppose avec la beauté des cadres et des personnages. Bâti sur une succession d’oppositions, rythmiques, sonores et d’état (stabilité versus mouvement, bruit versus silence, beauté versus horreur), le film vise une dramatisation des événements à l’extrême, attisant constamment l'attention du spectateur. Les débordements gore, nombreux et marquants, font des personnages des suppliciés victimes d'une brutalité que tout condamne. La portée de l'acte de justice de David Chiang n'en a que plus de poids.

Le retour constant aux scènes d’opéra offre une lecture parallèle des actions, celles répétées de l’opéra se reproduisant avec un mimétisme troublant dans la réalité du film. Mise en abîme du métier d’acteur, les personnages ont maintes fois joué leur mort pour n’être finalement plus tout à fait vivant. Et, quand leur mort "réelle" survient, elle paraît d’ailleurs moins les affecter que leur mort jouée ; en témoigne l’ultime sursaut de David Chiang pour porter un coup fatal au dernier instigateur du complot encore en vie. Véritable réflexion sur les modes de représentation du réel, Vengeance donne à voir un spectacle profond et tragique, digne héritier des tragédies grecques.Lectures connexes :

Un seul bras les tua tous

Le bras de la vengeance -

Ciné d'Asie : Le justicier de Shanghai (1972)

Un film de Chang Cheh & Pao Hsueh-Li

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Le film n’est pas, à proprement parler, à ranger dans le cinéma d’arts martiaux (kung-fu et film de sabre), mais plutôt dans la lignée des films de gangsters, le personnage principal s’offrant une ascension fulgurante dans les milieux de la pègre chinoise. La musique s’oriente aussi vers des terrains moins connus pour la Shaw, moins exotiques et plus contemporains, plus mélodiques et graves (mélodie à la flûte qui offre une certaine parenté avec les Parrains). Chang Cheh, accompagné pour l’occasion à la réalisation de Pao Hsueh-Li, porteur du projet ayant entraîné Chen Kuan Tai pour le rôle, signe un film à l’ampleur rarement égalée dans toutes les productions de la firme de Hong-Kong (avec Les 14 amazones). Sur 2h05, on suit l’histoire d’un gars de la rue, qui n’a que ces poings et une ambition dévorante pour devenir enfin quelqu’un. Il prend pour modèle un chef de la pègre locale, Tan Si (David Chiang, impérial). Ma Yun-Chen incarne donc plutôt un anti-héros, tant ses aspirations vont en contradiction avec l’honnêteté et la droiture dont sont souvent drapés les personnages principaux. Ces caractéristiques classiques vont ici être l’apanage du compagnon de Ma, qui, s’il commence le film en prêtant de l’argent à Ma, finira par être son cocher : les honnêtes gens n’ont qu’une place congrue dans l’univers des mafieux.

Le justicier de Shanghai, alias The Boxer From Shantung (alias aussi Le bonze, la brute et le méchant pour sa sortie ciné en France !), est filmé avec une vraie envie de montrer de beaux plans, qu’ils soient fixes (les intérieurs colorés, les champs / contrechamps cadrés au plus près des acteurs) ou en mouvements (les quelques combats, où se déchaînent une violence très graphique). Certains enchaînements paraissent cependant étranges, comme coupés, la caméra finissant le plans au beau milieu d'un mouvement. Tourné en 1972, il illustre la bataille que se livrait fin 60’s - début 70’s la Shaw Brothers et la Golden Harvest, montée par le dissident Raymond Chow. A l’époque, il triomphe avec les films de Bruce Lee, acteur dépité par Run Run Shaw venu se réfugier chez son adversaire, lui offrant des conditions (dont des prestations salariales) bien plus avantageuses. D'où le look et le style de combat de Chen Kuan Tai, tout en poings.

Le justicier de Shanghai va donc s’égrener sur un canevas type du film de Mafia (ascension / chute / rédemption), les fusillades ou bastonnades de films ricains étant ici remplacés par des combats kung-fu. Combats sanglants selon la philosophie de Chang Cheh, orchestrant un combat final tout simplement titanesque et excessif, noyé sous des torrents d’hémoglobine, dans le style de l’hallucinant final de La rage du Tigre (1971). La mise en forme a sûrement influencé John Woo, assistant réalisateur sur le film ; on note notamment de beaux ralentis lors des combats. Notons que les 4 As, ou le gang des haches, a inspiré Stephen Chow pour la partie gangster du très fun Crazy Kung-Fu. N’oublions pas non plus que, la même année, sort le premier Parrain. S’il est difficile d’établir un rapport de cause à effet entre ces deux films, il est néanmoins évident que ce type de récits était dans l’air, et que l’ascension nombriliste d’un ambitieux traduisait celles dont on entendait parler dans la vie de tous les jours, symbole de la réussite (américaine) pour le monde entier. Le film en profite pour fustiger ces pratiques, le personnage de Ma, apparemment adulé et entouré, n’en étant que plus isolé (ses seules amies sont les prostituées qu’il paye et la bande qu’il fait vivre ; sa seule amitié réelle restera celle de son éternel ami). Il perdra de façon tout aussi irrémédiable l’amour de la seule fille qui retient son attention. Son indéfectible attachement à Tan Si pourrait cependant faire douter le spectateur sur ses préférences...

Chang Cheh fait une fois de plus la part belle aux amitiés viriles, avec une belle fidélité entre les deux personnages masculins principaux. Les femmes n'ont droit qu'à un espace tout à fait réduit ; toutes les filles du fim sont d'ailleurs des prostituées, ce qui en dit long sur la philosophie de Chang Cheh...

Film magistral, Le justicier de Shanghai offre un échantillon de haute volée de la versatilité de la Shaw Brothers. Un des tous meilleurs films de la Shaw Brothers. -

Ciné d'Asie : Le combat des Maîtres (1976)

Un film de Liu Chia-Liang

Le deuxième film de Liu Chia-Liang est consacré au personnage de Wong Fei-Hung, personnage historique, médecin et maître des arts martiaux ayant vécu au XVIIème siècle. Après avoir inspiré un grand nombreux de films, l’objectif de Liu Chia-Liang est de faire de ce personnage un jeune novice en art martiaux ; une véritable (r)évolution s’opère, qui allait remettre en selle Wong Fei-Hung pour deux décennies.

C’est Liu Chia-hui, alias Gordon Liu, propre frère adoptif et disciple martial du réalisateur, qui hérite du rôle. Pour un "premier" premier rôle (deux ans avant La 36ème chambre de Shaolin), il fait preuve d’un charisme impétueux ; sa maîtrise martiale ne fait aucun doute, Liu Chia-Liang filmant ses acteurs de pied en cap lors des (rares, mais excellents) combats en plans-séquences. C'est lui qui reprendra le rôle dans Martial Club, toujours pour le même réalisateur.

Liu Chia-Liang, dont la vie est intimement liée à la pratique et la philosophie des arts martiaux, a légitimité et passion pour raconter sa version du personnage ; Le combat des maîtres, alias Challenge of the masters, est à ne pas confondre avec une autre fantastique excursion dans le monde de Wong Fei-Hung par Liu Chia-Liang, nommée Combats de maîtres (Drunken Master 2), avec Jackie Chan dans le rôle. On trouve, dès Le combat des maîtres, des constantes thématiques et une maîtrise de l’outil dans l’expression d’un style bien particulier : didactique, exaltant la beauté du geste martial et la fidélité et l’obéissance au maître, le tout saupoudré de comédie, lui qui mènera la kung-fu comedy à son paroxysme. Il occupe d’ailleurs souvent plusieurs postes dans ses films, puisqu’il est à la fois réalisateur, acteur et chorégraphe des combats (comme ici), lui permettant ainsi d’imprimer une trace indélébile au métrage.

Le novice Wong Fei-hung va ainsi apprendre les arts martiaux, son oncle détectant chez lui une aptitude innée. L’entraînement est comme à l’accoutumée exemplaire, tirant cinématographiquement profit de chaque arme utilisée : la lance, le bâton à trois branches... Les mouvements sont comme ressentis et digérés par la caméra, qui, loin des cuts épileptiques qui font aujourd’hui le quotidien des films de combats (qui cachent, souvent bien mal, une inaptitude réelle au combat) se veut ici le prolongement, l’accompagnement.du geste de l’acteur. De plus, l’équilibre des forces entre maître et élève est géré de façon progressive et parfois inattendue, tant la nécessaire soumission se teinte de complicité puis de respect mutuel (grand Chen Kuan Tai, que je guetterai désormais dans les films Shaw !).

Il est intéressant de noter que, pour ses deux premiers films sur le personnage, Liu Chia-Liang prend à chaque fois comme fil rouge du récit une fête populaire ; la fête des pétards dans Le combat des maîtres et la danse du lion dans Martial Club. Cette dernière, festivité très importante de la culture chinoise généralement réservée à la célébration du Nouvel An, est l’occasion de montrer des joutes entre deux équipes dans le maniement d’un dragon-marionnette à l’intérieur duquel opèrent plusieurs athlètes ; démonstration de maîtrise martiale là encore, doublée de respect mutuel entre les équipe et les hommes. Les deux aspects essentiels cher à Liu Chia-Liang sont ainsi présents de façon égale. Les mouvements de foule permettent également la composition de plans larges toujours impressionnants. Il était de notoriété publique que Wong Fei-Hung était expert dans l’exercice de la danse du lion, ce dont se souviendra Yuen Bun, aux commandes du quatrième épisode de la saga Il était une fois en Chine justement intitulé La danse du Lion (1993).

Dans Le combat des maîtres, la fête des pétards -il s’agit de rattraper des fusées qui sont allumées et projetées dans le ciel, dans une compétition par équipes- est aussi l’occasion d’un grand rassemblement festif et populaire, même si l’aspect martial est moins présent. Néanmoins, c’est la raison pour laquelle Wong Fei-Hung veut apprendre les arts martiaux, le jeu nécessitant une résistance physique accrue. Là encore, le respect et la bonne conduite est au cœur du débat, une équipe rivale essayant à tout prix de l’emporter par des ruses de bandits, tandis que l’autre essaye, par la voie des arts martiaux, de montrer l’exemple. Les exactions allant jusqu’au meurtre de l’oncle de Wong Fei-Hung, la vengeance sera un autre trait de l’apprentissage du personnage.

Un bien beau film du Sifu comme l’appelait Gordon Liu, démonstration évidente et pleine de sagesse d’un art martial maîtrisé : du grand art. -

Ciné d'Asie : La 36ème chambre de Shaolin (1978)

Un film de Liu Chia-Liang

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Le temple de Shaolin, théâtre de nombreuses intrigues cinématographiques chez la Shaw Brothers à partir de mi-70’s, est aussi pour beaucoup dans l’attrait et la réussite du film, captant bien les codes, tant culturels, esthétiques et vestimentaires de cette tradition centenaire. Les différentes cours des temples, les costumes éclatants et les armes qui vont avec sont autant de source d’évocation d’un imaginaire puissant et cohérent.

La caméra de Liu Chia-Liang n’est mobile que quand il le faut, dessinant des mouvements mesurés. Auparavant chorégraphe de combats, Liu Chia-Liang n’a pas son pareil pour choisir ses angles, notamment lors des séquences de combat - ici elles sont cependant moins présentes que chez d’autres cinéastes, comme Chang Cheh pour sa trilogie du Sabreur manchot. Les mouvements des combattants visent à l’essentiel et ne tombent jamais dans des arabesques uniquement décoratives, tendance qui sera plus du goût d’un Chu Yuan. Les passes d’armes sont claires et précises, lisibles tout en demeurant fondamentalement impressionnantes, par la réelle maîtrise des acteurs ; Ici, pas de montage cut en gros plans, et place aux plans-séquences cadrant les deux combattants dans leur entier. A ce titre, Liu Chia-Liang peut être considéré comme un réalisateur martial dans tous les sens du terme. Très attaché à l’aspect philosophique, les arts martiaux permettant à l’homme de s’accomplir physiquement et spirituellement, Liu Chia-Liang et ses films, particulièrement La 36ème chambre de Shaolin, respirent la célébration de l’accomplissement personnel par la voie des arts martiaux. Ainsi, le chemin parcouru par le personnage principal est magnifié par la maîtrise -martiale et mentale- dont il fait preuve dans la deuxième partie du métrage ; le plan final achevant cette démonstration dans les règles de l’art.

En Haute Définition, les combats se détachent avec une précision inédite à domicile, sans compter les plans larges bien plus détaillés que dans leur version DVD. Malgré tout, certains plans restent flous, tels qu'ils ont été tournés à l'origine. Aujourd’hui, La 36ème chambre de Shaolin demeure un grand film de la Shaw Brothers, dans lequel la conjugaison des talents en présence donne vie à un univers et à un esprit martial magistral.